「ビッグデータを制する者が市場を制す」と言われた2010年代初頭の「ビッグデータ」ブームは、今どこへ行ったのか。

- かつて「Big Data(ビッグデータ)」が熱かった

- 「ビッグデータ」とは何だったのか

- 当時の現場における活用例と挫折

- その後どうなった?ビッグデータの現在地

- 次に来るのは?──「マシン顧客」の時代へ

- マシン顧客とは何か?

- マシン顧客が、なぜ経営に影響するのか?

かつて「Big Data(ビッグデータ)」が熱かった

2012年から2015年にかけて、ビジネス界では「Big Data(ビッグデータ)」という言葉が熱狂的に使われていました。

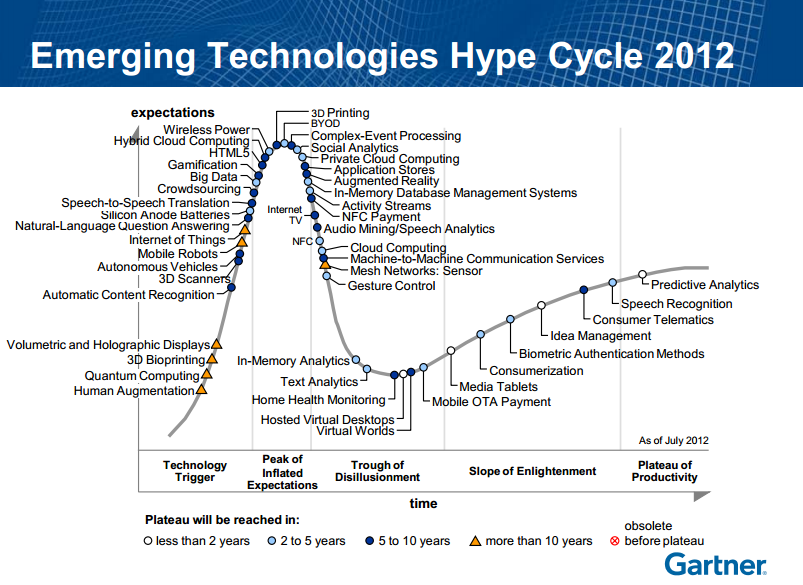

米調査会社Gartner社が2012年に発表した「Hype Cycle for Emerging Technologies」でも、トレンドとして注目されていた「Big Data」。

「ビッグデータを制する者が市場を制す」

「ビッグデータなくして戦略なし」

といったコピーが飛び交い、経営のあらゆる意思決定にデータを使うことが最先端とされていた時期です。

しかし、あれほど騒がれたビッグデータの話題は、今や以前ほど目立たなくなっています。あのビッグデータはどこにいったのか?

この記事では、その熱狂と顛末、そして今に続く教訓について紐解きます。

「ビッグデータ」とは何だったのか

「ビッグデータ」とは、Volume(量)、Velocity(速度)、Variety(多様性)の3Vを特徴とする、従来の処理能力では扱いきれない大規模データの集合を指します。

IT企業やコンサルファームがこの言葉をマーケティングに積極活用し、あらゆる業界で「データ活用=未来志向の経営」という構図が描かれました。

とはいえ、実態としては「データがある」ことと「それを活用できる」ことのギャップに悩む企業が多数を占めていました。

当時の現場における活用例と挫折

ビッグデータは、以下のような用途で実際に導入が進みました。

- 小売:POSやECサイトの購買履歴からレコメンドや棚割最適化

- 金融:クレジットカード不正検知、与信モデルの強化

- 製造:センサーデータによる異常検知、予知保全

- マーケティング:Web行動に基づく広告配信やABテスト

導入初期は一定の成果を挙げた企業もありましたが、多くの企業では次の課題に直面しました。

- 分析環境の整備にコストがかかる

- 分析スキルや人材が不足している

- ビジネスと直結しない「データのためのデータ活用」

つまり、技術よりも運用や戦略面でつまずいたのです。

その後どうなった?ビッグデータの現在地

ビッグデータという言葉は、もはや経営テーマとして表に出ることは少なくなりました。しかしそれは「終わった」のではなく、「当たり前の存在になった」とも言えます。

現在では、以下のような技術や文脈の中にビッグデータの要素が溶け込んでいます。

- クラウド型BIやCDP(カスタマーデータプラットフォーム)

- 生成AIの学習基盤(大量データの前処理)

- CRM・SFAと連携した顧客分析

つまり、ビッグデータはかつてのような「革命的キーワード」ではなく、現代経営の基盤技術として静かに浸透しているのです。

次に来るのは?──「マシン顧客」の時代へ

今や、AIという単語が世の中にあふれ、それをいかにビジネスに取り入れるか、という点がいろいろなところで言われています。AIもいいですが、その先に何が来るかという点も見てみることが大切です。

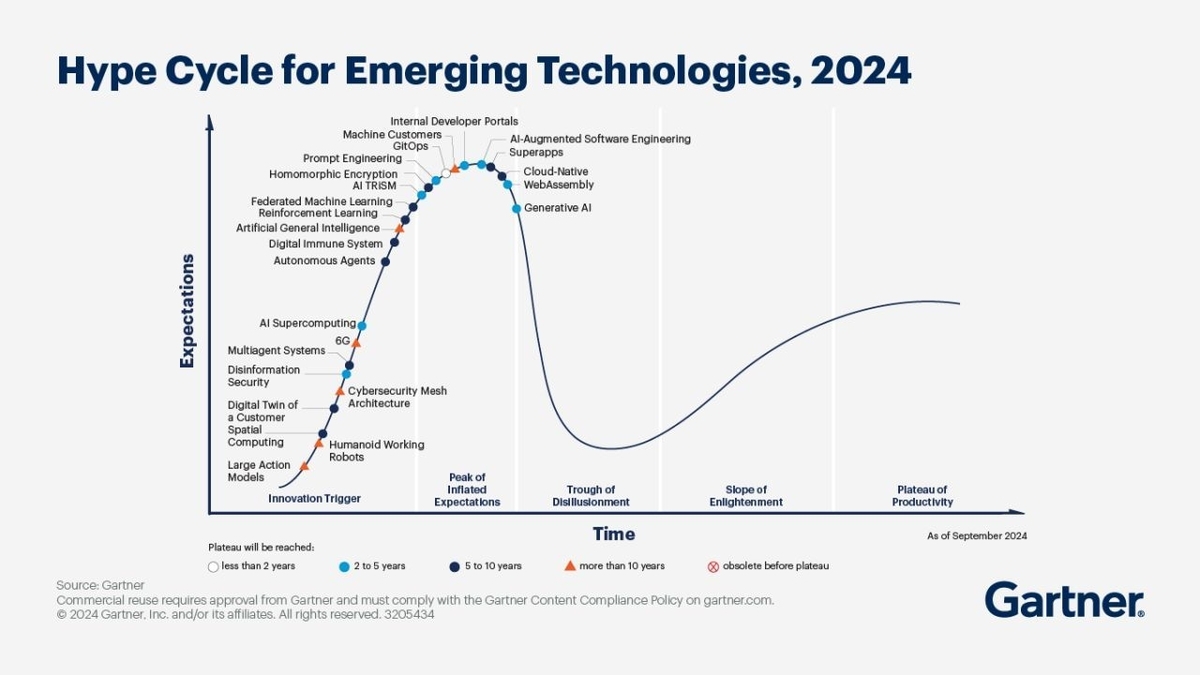

米調査会社Gartnerが2024年に発表した「Hype Cycle for Emerging Technologies」によると、今後注目すべき技術の1つに「Machine Customers(マシン顧客)」があります。

マシン顧客とは何か?

「Machine Customers(マシン顧客)」とは、人間ではなくAIやIoT機器、アルゴリズムなどが自律的に「購入」や「意思決定」を行う存在を指します。

たとえば:

- スマート冷蔵庫が自動で牛乳を再注文する

- 工場の機械が部品の摩耗を検知し、自動でパーツを発注する

- 投資アルゴリズムが情報を収集し、ポートフォリオを組み直す

こうした動きは既に始まっており、「顧客=人間」という前提が崩れつつあるのです。

マシン顧客が、なぜ経営に影響するのか?

- 取引先が人でない世界に対応したシステム設計・UX設計が求められる

- マシン顧客は「好み」ではなく「アルゴリズム」で意思決定するため、データの整合性がより重要になる

- マーケティングも「人間の感情」より「システム連携・API」の最適化が鍵になる

つまり、データ活用の次のステージは「誰に売るか」ではなく「どのアルゴリズムに選ばれるか」なのです。

こんな「マシン顧客」時代の到来。

その時代に備えを始めましょう!